台灣女孩需要什麼樣的教育?愛、空間、選擇、勇氣—蘇芊玲老師於《虎姑婆》新書發表會

文 / 蘇芊玲 昨天應邀去水牛書店參加幸佳慧生前最後一本、由玉山社出版的繪本《虎姑婆》的新書發表會。聯絡的時候,希望我以「理想中的台灣女孩」為題做一點分享。因為時間很短,只能簡單分享,在此做一下文字紀

文 / 蘇芊玲 昨天應邀去水牛書店參加幸佳慧生前最後一本、由玉山社出版的繪本《虎姑婆》的新書發表會。聯絡的時候,希望我以「理想中的台灣女孩」為題做一點分享。因為時間很短,只能簡單分享,在此做一下文字紀

文 / 蘇芊玲 今天 (9/04) 應邀在嘉義舉行的全國家庭教育工作會議中談釋字 748,是唯一的一場主題演講,很難得,也很必要。 因為機會難得,我頗花了一些時間準備,也因為現場出席者女性居多,為了讓

文 / 蘇芊玲 《無罪的罪人》(陳昭如著,春山出版)剛出版時,我就讀了。最近因為答應寫一點讀後感,又讀了一次。都很沉重。 雖然和之前幾本作品的觸角完全不同,但作者書寫本書的勇氣和用心還是令人佩服。為了

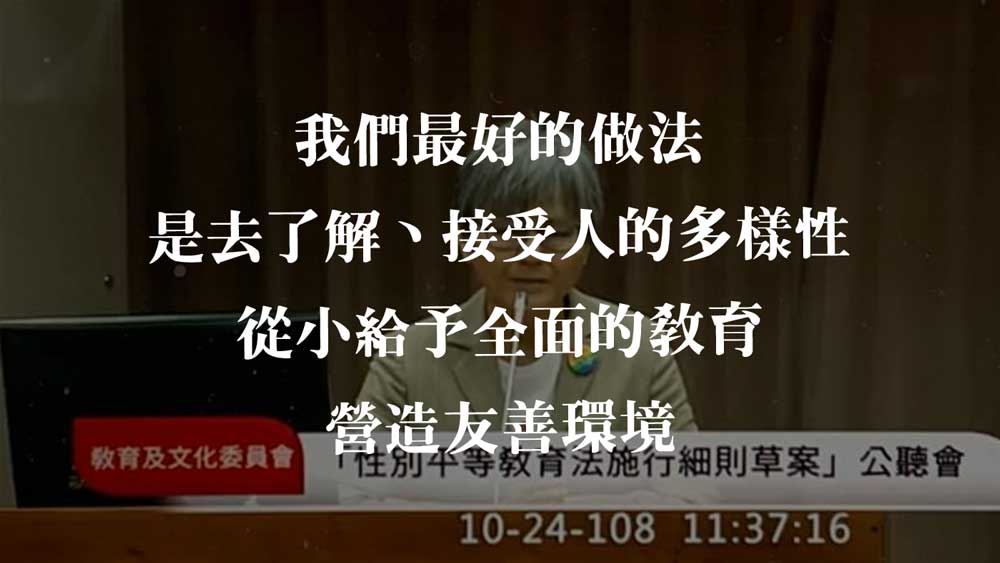

文 / 蘇芊玲 日前應邀到立法院參與一場公聽會,針對《性別平等教育法》施行細則第 13 條的修訂提出看法。此公聽會源於去年底一項公投結果,教育部據之修訂性平教育法施行細則,原屬備查的修訂案卻被改成審查

文 / 蘇芊玲 近年來,隨著社會的進步和多元的發展,很多傳統的年節習俗或婚葬儀式已經簡化或改變不少,時常還聽聞一些頗富創意的做法,但有時才稍感樂觀,就會碰到極為刻板和充滿歧視的觀念與做法,讓人感慨改變

文 / 蘇芊玲 紅燭、禮炮、鮮花,大夥一片喜洋洋; 擲扇、潑水、踩瓦,新娘總有些無奈。 「禮」本是規範、是限制,若說結婚是兩人的事, 為何婚禮的種種限制,都只針對女性而來? 多年前,我與一群同屬性別教

文 / 蘇芊玲 女兒在剛剛過的2007年聖誕節結婚了。根據她的說法,在聖誕節結婚是她從小的夢想,算是夢想成真。 親友獲知喜訊不免問我,女兒要結婚了不會捨不得嗎?奇怪,為什麼好像只有女方的父母會被問這個

文 / 蘇芊玲 當聽到有人肯定台灣近十年來無論是婦女權益或性別教育的進展時,心情往往十分複雜矛盾。天下原本沒有白吃的午餐,所有的進步都是許多人不斷努力換來的,辛苦和收穫之間只要還能平衡就值得。但有時付

文 / 蘇芊玲 結婚二十多年來,今年我第一次在除夕夜回屏東和家人吃年夜飯。說是團圓,其實少了爸爸。也是因為這個理由,我才打破過去多年的習慣。 民國六十八年初,趕在農曆年前結婚,因為聽說接下去的一年是「

文 / 蘇芊玲 落實兩性平等教育的呼籲,在 1988 年由婦女新知基金會首先提出,之後歷經許多民間團體如四一○教改聯盟、女學會、全女聯、基層教師協會等,以及學界人士多方的努力,紮下了穩實的根基。199

文 / 蘇芊玲 八月二十一到二十三日,我們一行八人(蘇芊玲、游美惠、楊佳羚、劉淑雯、林昱貞、鍾佩怡、陳家萱、陳家葳)前往韓國漢城參加第六屆亞洲區大學女性聯合會(University Women Asi

沒有更多文章了!

沒有更多文章了!