- 我們與歧視的距離:在國際婦女節讀《隱形歧視》

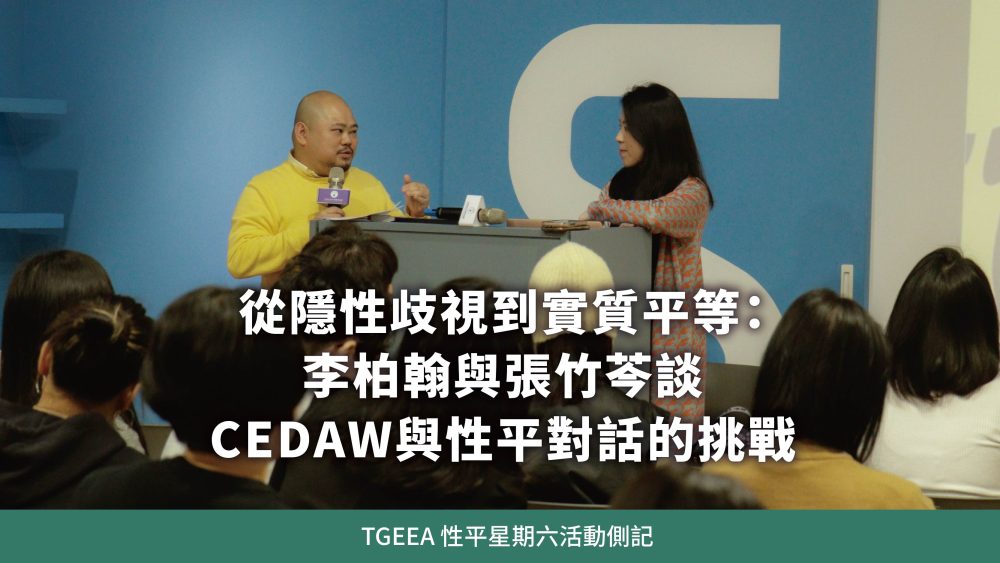

- 時間:2025 年 3 月 8 日 14:00-16:00

- 地點:貝殼放大糖廍 C 倉多功能交誼廳

- 主講:李柏翰(臺大公共衛生學院健康政策與管理研究所副教授)、張竹芩(臺大公共衛生學院全球衛生學程兼任助理教授)

2025 年國際婦女節的這天,台灣性別平等教育協會舉辦「性平星期六」系列講座,邀請到李柏翰及張竹芩老師,從《隱性歧視》一書出發,和大家介紹《消除對婦女一切形式歧視公約》(CEDAW)的歷史脈絡、台灣社會的性別現況,以及性別平等對話的未來挑戰。

性別平等和我們的生活有什麼關係?「平等」有哪些不同的層次?

在講座中,李柏翰老師分享了新書《隱性歧視》的寫作初衷,希望透過日常生活案例,讓大家意識到人權議題並非遙不可及或抽象的概念,而是與我們的日常生活息息相關。

李柏翰老師也特別強調了「實質平等」的重要性。「平等」有很多層次,光是法律上寫「男女都一樣」還不夠,因為某些制度雖然看似公平,但實則會讓某些人更吃虧。舉例來說,台灣的法律雖然允許孩子可從父姓或母姓,但至 2023 年為止,新生兒從母姓的比例僅有約 5.60%,顯示台灣社會對姓氏繼承的觀念,仍然受到父權觀念的巨大影響。他說明幾種平等的形式:

- 形式平等:一視同仁,忽略差異

- 保護主義式平等:看見差異,視為弱點

- 實質平等:看見差異,理解成因,設計不同的機制和方案來確保大家都能自在生活在社會中

類似的現象,也出現在「月經貧窮」的問題中。2023 年台灣女性的平均薪資約為男性的 84.2%,但一生需要花將近十萬元購買生理用品,這筆額外支出對經濟較不穩定的女性來說,可能是個負擔。而「人工流產需要配偶同意」的法律,看似給予配偶雙方一樣的決定權,但實際上受最大影響的卻是女性的身體自主權,這些都是「隱性歧視」的例子。

這些案例,都顯示出台灣社會在性別平等方面仍有許多待改善之處,並提醒我們在推動平權的過程中,應跳脫表面的「形式平等」,進一步檢視法規與制度對不同群體造成的實質影響。

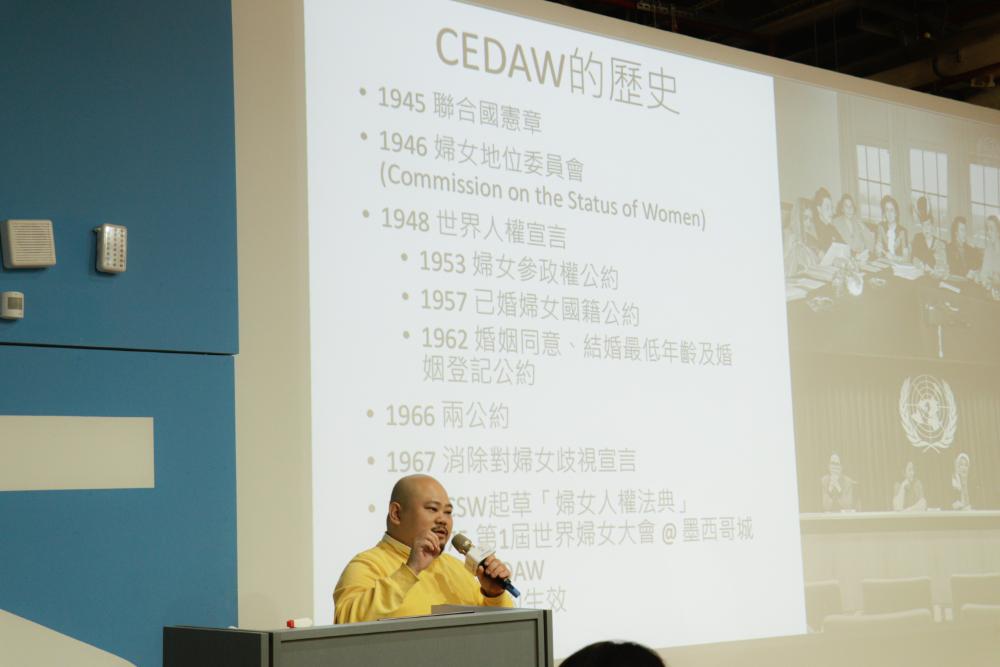

「人權」和「性平」的概念是什麼時候出現的?一起認識 CEDAW 的誕生過程

接著,李柏翰老師帶大家回到二戰前,聊聊人權公約是怎麼誕生的。

在過去,國際上並沒有特別把「性別平等」當作重要議題。當時各國在談國際關係時,關心的都是戰爭、和平和貿易,很少注意到國家對人民的責任。一直到第二次世界大戰,國家利用公權力展開對人民的殺戮,這才讓世界各國意識到:「我們是不是該做點什麼,來保護人們的各種基本權利?」。於是,在 1945 年《聯合國憲章》發布,並在其中首次提到「性別平等」一詞,之後又成立了「人權委員會」和「婦女地位委員會」,開始推動許多與女性權益相關的公約。

在 1948 年冷戰時期,聯合國發布了《世界人權宣言》,並制定了《公民與政治權利國際公約》、《經濟社會文化權利國際公約》兩個公約(俗稱兩公約)來落實此份宣言。雖然兩公約的制定過程,被視為資本主義和共產主義的對抗,但它們卻有一個共通點,就是都提到了關於性別平等的概念。因此,在 1970 年代的婦女人權倡議中,不同政治立場的國家,能透過「性別平等」的概念重新凝聚共識,促成《消除對婦女一切形式歧視公約》(俗稱 CEDAW)在不到兩年內迅速生效。

台灣不是聯合國會員,為什麼還要遵守國際人權公約?

其實有許多人不知道,當初從《世界人權宣言》到 CEDAW 的起草過程,中華民國(當時仍是聯合國會員國)也有參與討論。後來,台灣在 2004 年開始推動 CEDAW 在國內的的落實,確保性別平等的觀念能夠融入各種政策與法規。

儘管台灣在性別平等方面已經有不少進展,李柏翰老師也提醒大家,還有許多問題需要繼續努力,讓所有人都能真正享有平等的權利。

現代社會中討論性別議題,真的越來越困難了嗎?

張竹芩老師在講座中分享了自己的經驗。有一次,他在臉書上看到一則嘲笑男性的貼文,覺得有趣,就隨手按了讚,結果被網友截圖批評。一開始他感到不舒服,但後來仔細想想,覺得這次經驗反而提醒他,或許自己也有一些過去沒有察覺的「隱性歧視」,也開始回顧,從小到大是否有哪一些行為或想法,是他以前沒有意識到的。

雖然在網路世界中討論性別議題相當困難,但傳播研究出身的他,仍然相信「對話」的重要性。張竹芩老師曾在自己的節目中,和一位因為罵女網友「再吵內射」而被告性騷擾成立的男網友對談了一個多小時。該名男網友在節目中仍堅持自己並沒有惡意,只是使用了網路上流行的語句,並認為自己的朋友們也覺得這句話很好笑。透過這次對話,張竹芩老師認為,讓那些輕易說出冒犯言論、卻未曾思考後果的人,親身參與性別歧視的討論,是促成改變的重要工作。

男性有沒有被歧視?男性困境其實不只是「男性的」困境

近年來,「男性困境」成為相當熱門的關鍵字。許多人習慣把問題簡化成「男對女」的衝突,但事實上,在父權結構之下,男性和女性都可能遇到困境。

舉例來說,張竹芩老師過去在家教徵才廣告上看到「限女性」時,心中曾經浮現許多疑惑與不安。雖然大眾認為女性家教比較安全,但這個現象背後反映的社會氛圍,除了隱含「男性都是潛在罪犯」的刻板印象外,同時也會對加深對女性的隱性歧視。例如,女性可能更容易被視為理所當然的陪伴與照顧者,女性的專業能力也會被「溫和」、「無害」等刻板印象所掩蓋。

活用不同「語言」,讓性別平等的討論更有效

張竹芩老師認為,在對話中適時調整語言,能讓更多人理解性別議題。像是在使用「厭女」、「仇男」、「CEDAW」、「歧視」等專有名詞時,可以依據對象、情境與對話目的,適時做彈性的調整。舉例來說,許多人不了解「厭女(Misogyny)」一詞的意思,會誤以為是在指「討厭女人」,因此當被指責時,會不斷強調自己並沒有討厭女性,這時候,對話就容易失焦。

張竹芩老師開玩笑說,社會結構就像「鬼」,有的人看得到,有的人看不到。對於沒有陰陽眼的人,他會嘗試找到對方更容易理解的方式,以及符合對方人生經驗的語言來溝通。

不過,張竹芩老師也時常提醒自己 —— 當我們試圖與他人對話時,同理心的「界線」應該劃在哪裡?會不會不小心過度同理某一方的困境,以至於忽略了另一方所承受的壓力?

康乃爾大學教授 Kate Manne 曾提出「Himpathy」(同理他心)的概念,指的是當男性犯錯,尤其是涉及性犯罪時,社會往往會試圖為其找藉口、降低責任,例如強調「他只是年輕不懂事」、「不是真的有惡意」。這樣的社會氛圍,讓男性加害者更容易獲得寬容,卻可能讓受害者的處境被忽略。

張竹芩老師認為,「對話」需要很高的成本,雖然身為教育工作者,「不放棄任何對話機會」是一種責任,但並不是每個人都有餘裕、有義務去承擔這樣的情緒勞動,個人的心理狀態和資源,是更需要優該被考量與照顧的。

推動性別平等的對話,持續探索細緻的議題

無論性別,每個人都可能在性別體制下擁有某些優勢、劣勢,同時也面臨個人的挑戰與困境。如何在討論性別平等時,既能顧及個人的經驗,又能放眼整體社會的結構性問題,是需要不斷探索的課題。讓更多人參與,運動才能走得長久。如果沒有各種性別的人們共同投入,性別平等之路將會走得更困難。

延伸閱讀:《隱性歧視》書中收錄了多位不同領域人士的生命故事與觀點,推薦對性別議題有興趣的朋友閱讀。