蕭敬華(台灣性別平等教育協會實習生) / 整理撰寫

在當代社會,性教育的推行始終處於政策規範與文化價值交錯的敏感地帶。對日本而言,這樣的爭議尤為明顯。近年來,性別暴力事件屢屢引發關注,其中記者伊藤詩織公開揭露遭性侵的經歷,掀起了日本的 #MeToo 運動。雖然他獲得部分社會支持,卻同時承受來自輿論的指責與羞辱,被批評「不懂得潔身自愛」甚至「挑起性別對立」。

這些反應清楚揭示了日本社會在面對性與性別議題時的張力與矛盾。日本的 MeToo 運動也迫使社會正視一個迫切課題:如何透過教育,去理解並處理關於身體、性與性別的複雜問題。在這樣的社會氛圍中,許多性教育工作者選擇挺身而出。今天要介紹的渡辺大輔,便是其中一位。

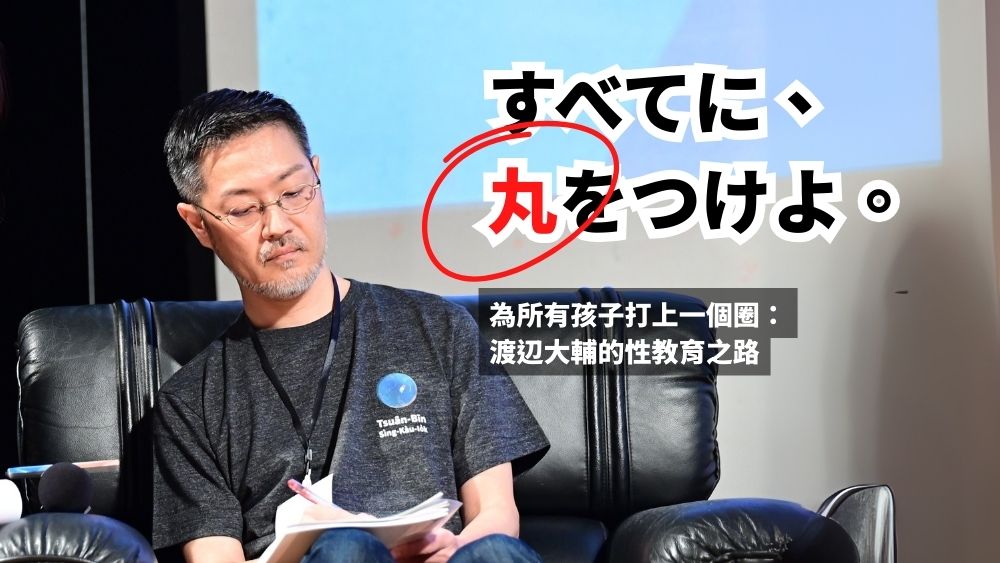

從自我懷疑到自我接納 性教育的探索與轉折

渡辺大輔任教於埼玉大學,也是日本性教育倡議團體「“人間と性”教育研究協議会」(簡稱「性教協」)的重要成員。多年來,他一邊鑽研理論、一邊耕耘教學現場,試圖讓關於性與身體的知識,在自己居住的這塊土地上落地生根。

這條路的起點,與一段個人記憶有關。

童年時的渡辺大輔,經常被周遭的大人和同儕說太像女生(女々しい)、娘娘腔(オカマ),要求他「像個男子漢一點」。他並不明白,什麼樣的舉止才叫「男子漢」,也不懂,為什麼自己不能只是自己。那些質疑與壓力,悄悄埋進了渡辺的心底,也成了他日後踏上性別研究之路的伏筆。

大學時期,渡辺原本的志願是成為一名教師。雖然最後未能順利通過教師資格考試,他仍在教授的鼓勵下繼續升學,進入研究所。意外的是,渡辺大四時的畢業論文一開始與性教育無關,而是圍繞著「為什麼有些學生不喜歡念書」這個主題。他當時正在兼差當家教,遇到一位不愛讀書的學生。「可能因為自己蠻擅長讀書的吧,遇到這樣的孩子,覺得想要去理解他們」。遇見和自己不同的學生,沒有讓渡辺停下理解和關懷的角度,反而成了思索與書寫的起點。

研究的過程中,一次偶然的閱讀經驗,為他帶來了意想不到的轉折。

那是某個平凡無奇的日子,他正埋首資料堆中,準備研究報告。翻著翻著,一句話忽然撞進他的眼睛:「對所有的人事物,都該打上一個圈圈(すべてに、丸をつけよ)。」

在日本的教育文化裡,圈圈是正確的象徵。他忽然理解了——不只是學生,每個人都值得這樣的一個「圈」。「也許我也可以這樣看待自己」,他心想,也許可以用更柔和的目光,看見那些曾被世人批評的特質。

推動渡辺走上性別教育之路的不只一人。渡辺大四時期所待的研究室裡,午後總瀰漫著一種鬆散的氣氛。幾位男同學在書架邊聚著,有人忽然開起黃腔,談笑間又不忘把同性戀拿來取樂。一陣笑聲過後,空氣裡殘留著些許令人不自在的火藥味。這樣的情境在那個時代或許不算少見。那不只是玩笑,那是某種習以為常的排斥,習慣性地把某些人排除在「正常」之外。

有一次,一位教授剛好路過,聽見同學的對話,笑著說:「搞不好以後真的有人會寫一篇關於同性戀的論文呢!」也許教授只是想驅散空氣中的火藥味,拋出一句緩和氣氛的玩笑,但對渡辺來說,那句話像是一道開口,讓他意識到,也許「性」可以被放進學術語境裡被談論,而不只是躲在玩笑和尷尬之間。

某天,他獨自走進那位教授的研究室,陽光斜斜地照在一排書櫃上。某幾本書的書背標示著「性教育」的字眼,悄悄吸引了他的目光。他遲疑片刻,然後開口說,他想寫跟 LGBTQ+ 有關的論文。

教授看著他,沒有明確的同意或反對,而是提醒他,這個題目在現在的學界還是比較少人碰,可能會遇到一些阻力。教授話鋒一轉:「不過,真的想試試看的話,也可以從『全面性教育』的角度切入,比較容易找到入口。」

那是渡辺第一次感受到,「寫出來」本身就可以是一種立場的呈現。他順著教授的建議,以「性少數學生是否需要一個能安心學習的教育空間」為題,開始構思碩士論文。那份寫作不只是論述的練習,更像是他向這個社會發出的一次試探,測試號稱追求知識的學術場域,是否也能容忍這樣的議題。

後來,他順利完成了這篇論文,也更篤定地想往性別研究這條路走下去。進入博士班後,他決定不再繞圈,而是直面地談論「同志」。他的研究聚焦於「男同志從小到大的成長與學習歷程」,那是一個在當時的教育學界近乎空白的領域。在探索這片空白的過程中,渡辺遇到了與他意念相通的夥伴。

跨領域合作與堅持:日本性教協的耕耘與實踐

「『人類與性』教育研究協議會」(“人間と性”教育研究協議会,以下簡稱「性教協」)是一個把教育實務與研究相連結的日本非政府組織。性教協成立於 1982 年,致力於推動全面性教育。四十多年的歲月中,他們在有限的資源與保守的社會氛圍中一步步前行,秉持著「科學、人權、自立、共生」四大核心理念,為大眾提供更為完整的性教育資源。

性教協的成員背景多元且豐富,約有 1000 名會員,他們來自不同領域,包括學校教師、助產士、護理師、婦產科醫師等專業人士。這種跨領域的成員組成,使性教協能夠以科學、社會學、心理學、教育學、健康科學、社會福利學等多角度來進行性教育的研究與實踐。來自不同領域的成員各司其職,默默為這片充滿挑戰的領域開闢一條又一條的道路。

渡辺大輔與這個組織的緣分,起始於 1997 年。當時他是在做研究的過程中得知該組織。四年後,他成為協會的幹事,並擔任了協會內部研究局和出版刊物的核心成員。這些角色不僅讓他成為性教協的核心成員,也讓他在推動性教育的每一步中,發揮了無可替代的影響力。

儘管性教協有約 20 位專職人員,但大多數成員都是以志工身份參與。「有時參加研討會,就算自己是協會的委員和講師,還是需要自費參加」渡辺說著,這不僅顯示了非政府組織經費運作的艱難,也反映出每位成員對推動性教育的深刻熱忱與無私奉獻。

性教協的研討會,每年會舉辦三次,其中以夏季的研討會規模最大。這些活動不僅是學術理論和研究結果的平台,更是實務經驗的分享場域,有許多教師們會在這裡展示自己的設計的性教育課程,於現場進行教學演示,並邀請參與人員提供回饋,並以此修正教學方案。

除了全國性的大型活動外,也可能依照地區或職業類別分成不同的小組,舉辦專屬的會議,例如鹿兒島、北海道等地的地區小組,或是助產士小組、學齡前兒童性教育小組等。除了舉辦研討會,性教協還積極出版書籍、期刊和會報,這些出版物成為家長與孩子溝通性話題的重要橋樑。尤其是那些對性教育感到困惑、無從開口的父母們,往往會尋求這些資源,希望能了解該如何與孩子談論性。

這些書籍的銷售情況良好,也側面反映出日本社會對性教育的需求與重視。對性教協而言,每一頁書籍的翻閱,或許就是一個家庭,甚至一個社會觀念的轉變。然而,在日本推動性教育,完全不是一條平順安穩的路。

政策堆起層疊高牆 在夾縫中找尋性教育的出口

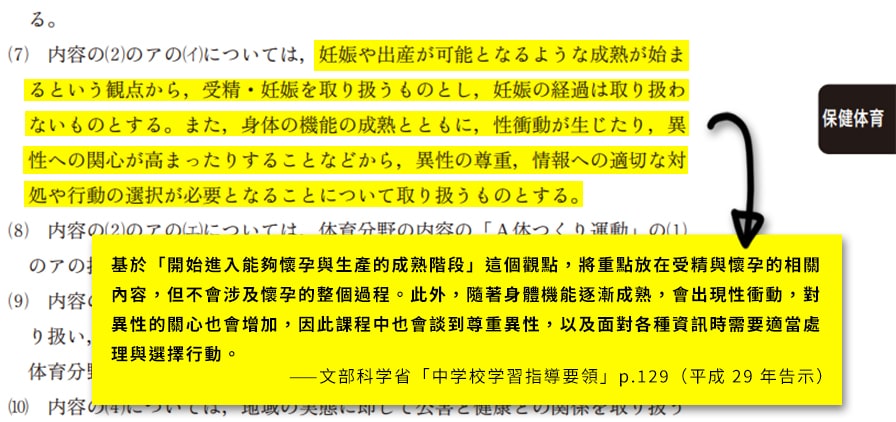

在日本,性教育面臨諸多政策上的限制與教學挑戰。渡辺細數當前推動性教育的重重關卡,其中「學習指導要領」(類似台灣的課綱)對性教育的規範相當嚴格,尤其在涉及生殖與性行為的部分。

以懷孕與生產的教育為例,教科書中對於性交過程的描述被嚴格禁止,這是因為「學習指導要領」明確規定,在講解生殖相關議題時,不能提及射精過程或懷孕過程。這使得教材只會簡單地介紹精子與卵子,卻無法解釋性交過程,即使學生提出相關問題,大多數教師也無法進一步解釋。

即使是性教協的教師,在講解精卵結合時,也常常避開性行為的具體描述,轉而以「精子接觸空氣會死亡,所以男性的生殖器會放在女性的生殖器附近,以便精卵結合」的方式來說明。這一規範同樣影響性傳染病的教學,儘管可以介紹保險套的預防效果,但無法深入說明使用方式。

這些嚴格的規定使得性教育的內容變得片段且不連貫,教師們只能小心謹慎地選擇語言,避免觸及禁忌話題。

在性教育的進度安排上,日本的課程設計也將各個學習階段的內容劃分得相當明確。小學四年級介紹月經、第二性徵以及懷孕生產的基本知識。進入中學後,一年級開始教授青春期的身體變化,三年級則聚焦於性傳染病的預防。而「性自主」這一重要概念,則要等到高中才會開始教授,且內容多數著眼於如何處理青春期的性衝動,將焦點放在學生如何與異性相處,而非如何理解或尊重彼此的性別與性取向。

在性別平等的討論上,日本仍偏向使用「男女共同参画」而非「性別平等」,顯示出社會觀念仍停留在傳統的男女二元框架中。雖然道德教育中會提到性別平等的概念,但通常是以異性戀為預設角度,將性別平等簡化為「理解對方性別」,忽視了更為多元的性別與性別角色的議題。

近年來,LGBTQ+ 相關內容逐漸進入教科書,然而這些內容並未被完整融入正文,而是作為附註或小專欄出現。此外,舊版教科書中會提到「進入青春期後會對異性產生興趣」,如今則改為「進入青春期後會對異性及其他人產生興趣」,明顯避開了「同性」一詞,這是因為教育部門的審查常會刪除涉及同志的明確描述。因此,相關內容在表達上變得更為保守且模糊。

值得注意的是,日本的學習指導要領每十年會進行一次修訂,目前正處於新一輪修訂的討論階段。2019 年,國中的教科書已開始加入性別多樣性的內容,而在 2024 年國小教科書也改版,而接下來國中(2025 年)、高中(2026 年)的教科書也將進一步更新,屆時有望增加更多有關 LGBTQ+ 的內容。

另一堵高牆:日本政府的反對與民眾的冷感

渡辺緩緩地談到,日本的政府與民眾之間,仿佛有一道難以跨越的鴻溝。性教協所做的調查顯示,超過半數的日本民眾對同性婚姻及夫妻別姓的議題表示支持,然而,中央政府依然堅守著反對的立場。渡辺曾經親身經歷過,性教協的活動偶爾會遭到議員的抗議,甚至指責家長們是「被洗腦」後才接受性教育。這與教授的現實經驗大相徑庭,他從來沒有收到過家長們的反對聲音,反而更多的是支持和理解。

他認為,這樣的政治與民意之間的脫節,源於日本民眾對政治的漠視,以及長期以來的低投票率。在這樣的情況下,政治人物似乎不再需要依賴民意來獲取選票。教授的眼中,當今執政的核心成員,普遍秉持保守的立場,而統一教會等宗教勢力的影響,讓推動性教育改革的路途更加艱難,前路依舊雲霧重重。

儘管面臨如此巨大的阻力,性教協的力量並非孤立無援。

教授提到,一些律師協會與人權團體,像是同舟共濟的夥伴一樣,在這片政治暗流中彼此扶持。他們以各自的方式,發起連署,提出政策建議書,試圖借著學習指導要領的修訂契機,喚起社會的關注,並推動政策的變革。這些團體也不斷接觸那些尚未被束縛的民意代表,希望將底層的聲音傳遞到決策中心。

儘管談論著冷硬殘酷的政策抗爭,但渡辺語氣中,似乎有一股力量在涌動,縱使困難重重,他們依然繼續朝著理想的方向前行。

相信性教育的種子終會破土而生

儘管前方的道路布滿荊棘,渡辺與性教協始終未曾放棄。對教育的信念,就像深埋在泥土中的種子,儘管被埋藏多年,終究會破土而出,向陽而生。這份堅持,源自於他們對教育的信仰:教育不僅能改變一個人,更能改變一個社會,進而塑造出理想中的世界。

在這條長途跋涉的路上,第一線教師的回饋成為他們不懈追求的驅動力。許多教師逐漸發現,傳統的「純潔教育」模式如同冰封的大地,無法滋養學生的需求,反而讓他們的心靈感到乾涸無望。這些教師因此轉向性教協,尋求新的教學方法,渴望灌溉學生心田的清泉。當實務經驗證明全面性教育更能激發學生的興趣並滿足他們的需求時,這些努力不僅獲得了肯定,更讓渡辺教授和性教協看見了變革的曙光。

更重要的是,他們心中深知,這場變革的種子,早已在不知不覺中生根發芽。雖然目前的影響力如同小水滴滴入寧靜的湖面,輕輕激起細微的漣漪,但這些漣漪的擴散,終將成為洶湧的波浪。渡辺教授相信,教育的種子一旦播下,無論多遲,終將在未來的某一天綻放成為一片廣袤的綠洲,滋養出一片更加開放、包容的土地。

日本的性教育或許在當前仍處於「蠻荒時期」,但正如渡辺教授所說,全面性教育已經悄然進入大眾的視野。這不僅是過去幾十年艱辛耕耘的成果,更是未來變革的起點。每一步的前行,都是無數人心中微弱卻堅定的聲音,累積成一股改變的力量。

渡辺大輔與性教協的故事,不只是日本性教育發展的縮影。它更是一個深刻的啟示,關於如何從一個人的經驗與信念出發,凝聚集體的力量,進而推動社會的深刻變革。

在這條漫長而艱辛的道路上,渡辺大輔與性教協所走的每一步,無論是堅實的腳步聲還是微弱的回響,都是為了讓社會變得更加開放、更加包容,讓每一個靈魂都能在平等與尊重中自由呼吸。

如今,那個曾被說太像女生、太娘娘腔的男孩,正為無數與他相似的孩子,打上一個個肯定的圈圈。